石炭綜合研究所期(1945~1968年)

研究所創立、採炭技術研究、ゲルマニウムとの出会い、半導体材料としての研究、アサイゲルマニウムの創製

(昭和20年)

37歳

石炭技術による日本再建のために研究所を設立

8月16日、虚脱状態の東京帝大生たちが今後の進む道について相談に来る。

浅井は一晩中考え抜いた末、第一次世界大戦後の科学技術によるドイツ復興の事例と、これまで学んだ石炭技術をもとにして、「日本の復興はまず石炭から」と考えた。

そして同月下旬、私財を投じて石炭綜合研究所を設立。9月卒業の同大新卒者たちとともに、石炭組織学についてのゼミナールと文献研究を始める。

財団法人石炭綜合研究所を創立

財団法人の認可申請書を商工省(現・経済産業省)石炭局に提出。

12月1日、同省より「財団法人石炭綜合研究所」の認可を受ける。

以降二十年余りの期間、地質および石炭の組織学的研究、採炭用機器の考案と発明、選炭技術に端を発する超音波関連技術の研究、ゲルマニウムを含む化学的研究、その他種々のテーマに取り組むことになる。

石炭総合研究所のメンバーと

(昭和21年)

38歳

敗戦後の混乱のなかでの研究

敗戦後の混乱した世相のなか、浅井の理想に共鳴した研究員たちは、乏しい文献とわずかな実験器具を用いながら、苦しい衣食住もものともせず研究に尽力する。

当時の日本はあらゆる産業の生産が低下し、生活に必要な物資が不足している状況であった。

研究室を借りて実験施設を整備、顕微鏡での石炭組織成分の観察に成功

5月、研究室として三井化学株式会社目黒研究所の一室を借りて、石炭組織学の研究を開始。

(前年に浅井が三井鉱山株式会社にて講演したことがきっかけで、同社の山川良一常務取締役(後、社長)による特別な配慮により、三井化学社の了承が得られた。)

日本の石炭の組織学研究は、従来日本ではほとんど行われていなかった。そのため、実験器具をそろえるにも時間がかかる状況だったが、12月には顕微鏡による石炭組織成分の観察に成功する。

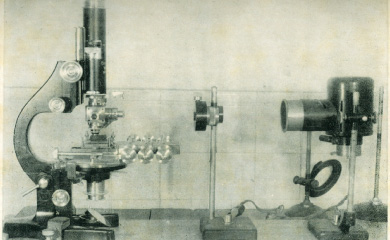

石炭組織研究のための反射顕微鏡(『炭研』誌より)

(昭和22年)

39歳

日本の坑木資源難を解決するために、炭鉱企業へ鋼支柱を提案

当時の日本の採炭現場では大量の坑木(坑道の落盤を防ぐ木材)を使用していたが、戦時中の乱伐により坑木資源が逼迫(ひっぱく)している状況だった。坑木の資源難を解決するため、かつてドイツの炭坑で使用していた伸縮自在の鋼支柱を所員とともに設計し、炭鉱企業に提案する。

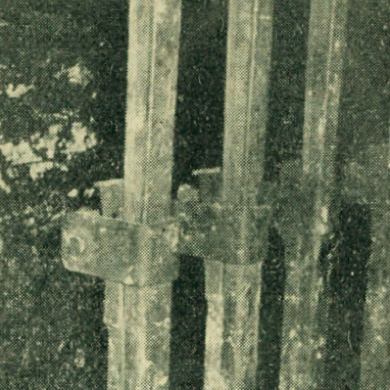

炭坑内の鋼支柱(『炭研』誌より)

(昭和23年)

40歳

実地指導による鋼支柱の普及と他社による特許成立

現場試験の後、山口県の大浜炭鉱、福岡・熊本県の三池炭鉱を先導として、炭鉱企業が鋼支柱を導入していく。

その過程で、導入に反対する採炭現場に納得してもらうために、浅井たちは重い鋼支柱をかついで、全国の炭鉱へ使い方を指導して回る。その甲斐あって、鋼支柱は急速に普及し、森林資源の節約、支柱費の軽減、採炭能率の向上等に著しい効果をもたらした。鉄の需要が停滞していた製鉄業界においても大変な反響を呼び起こした。

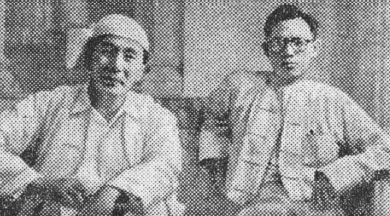

日本に初めて導入された鋼支柱と浅井一彦(右)

(山口県の大浜炭鉱にて)

生き別れの妻子が日本に到着

7月、GHQとスイス政府、赤十字社の計らいにより、東ドイツからスイス経由で救出された妻子が日本に到着。3年3ヶ月ぶりの対面であった。

(昭和24年)

41歳

脚光を浴びている半導体の材料としてゲルマニウムが使われていることを知る

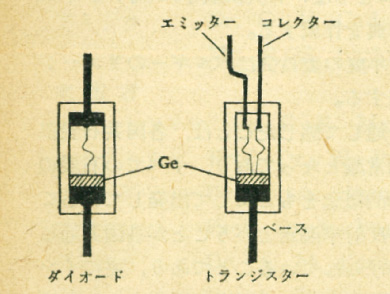

研究所の化学系の所員である及川浩(※)が、雑誌『化学物理』の記事を読み、トランジスタ(半導体の一種)の存在を知る。ゲルマニウム製の点接触型トランジスタは、1947年12月に米国で発明されていたが、1949年当時、日本では研究が始まったばかりという状況だった。

※浅井とともにゲルマニウムの研究のために献身した研究者。後に東洋大学教授。

及川は、大学時代の講義で木村健二郎教授より「ある種の石炭の灰にはppm(100万分の1)レベルのゲルマニウムが含まれている」と聞いたことを思い出し、浅井に報告する。

ゲルマニウム製点接触型トランジスタとダイオードの図

(『炭研』誌より)

石炭中のゲルマニウムの研究を開始

この報告を受けて、石炭中のゲルマニウム資源と抽出法の研究を始める。特に北海道の茅沼(かやぬま)炭中のゲルマニウムの研究に重点を置く。

カッペの研究を開始、技術革新をもたらす

「カッペ(※)採炭」方式の導入により、ドイツにおいて採炭技術が向上している現状を知る。

※カッペとは、ドイツ語由来の、炭鉱の坑道の天盤を支える金属製の梁(はり)を表す名称。鉄柱と組み合わせて使用される。

11月より鋼製カッペの試作を開始し、12月には早速山口県の大浜炭鉱にて導入試験を実施。

その後日本の石炭業界に本格導入されたカッペは、短期間のうちに採炭技術に大きな革新をもたらした。

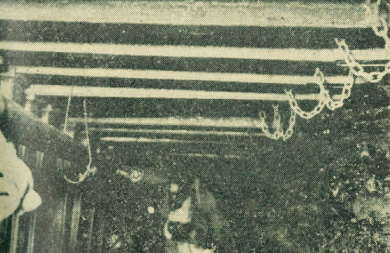

炭坑内で使われているカッペ

(『炭研』誌より)

(昭和25年)

42歳

石炭組織学の研究により、日本人として初めて

ドイツより「セント・バーバラ牌(はい)」を授与される

石炭組織学の研究により、当時ドイツ炭鉱管理委員会(DKBL)に在籍していた恩師キュールワイン博士を介して、日本人として初めてセント・バーバラ牌(※)を授与される。

※Bergassessor(鉱山監督官)の資格を示すものであり、炭鉱技術者としての最高位に値するもの。

セント・バーバラ牌を手にする浅井一彦と家族

(東京新聞、夕刊毎日新聞等にて掲載)

(昭和27年)

44歳

世界初、東京ガスとの共同研究で、

石炭廃ガス液からの無機ゲルマニウム抽出に成功

(昭和28年)

45歳

ガス抽出無機ゲルマニウムから金属ゲルマニウムの製造に成功し、

各半導体企業に試験用としてゲルマニウムを提供

植物の分析等により、ゲルマニウムが生体へ作用するという仮説を立てる

「石炭のもととなる植物は、何らかの目的でゲルマニウムを取り込むのではないか」という浅井の仮説を検証するために、生長の早い竹と笹のゲルマニウム含有量を分析。その結果、数種類の笹にゲルマニウムが比較的多く含まれていることを確認。ゲルマニウムが植物に作用することを示す海外の文献情報も踏まえて、「生体にもゲルマニウムが作用するのではないか」という仮説を立てる。

オランダでの石炭組織学会に日本代表として参加し、講演

6月、オランダで開催された第一回国際石炭組織学会に常任委員および日本代表として参加。

本邦炭(日本の石炭)の特に木質部分(ビトリット)にゲルマニウムが多量に含まれていること、石炭ガス液からの無機ゲルマニウムの抽出成功等について講演する。

1955年にベルギーで開催された第二回同会にも参加。

国際石炭組織学会の参加者たちと共に(中央に浅井夫妻)

(『炭研』誌より)

東京大学にて石炭組織学講座を担当

東京大学第二工学部にて、石炭組織学講座を担当する。後年、九州大学理学部でも同講座を担当。

(昭和29年)

46歳

国会に参考人として出席し、

ゲルマニウムの研究状況や医療用途の構想について語る

トランジスタによる日本の科学・産業振興と、その材料であるゲルマニウムの国産化については、前年から齋藤憲三代議士(TDK株式会社創業者、後の科学技術庁政務次官)が度々取り上げていた。

1954年4月14日開催の国会に浅井は参考人として出席し、ゲルマニウムの研究の経緯と現状について熱弁。石炭や植物にゲルマニウムが含まれている事由の仮説や、将来的にゲルマニウムの有機化合物で医療用途の研究をしたい旨も語る。

当日の議事録より

無機ゲルマニウム原料による金属ゲルマニウムを製錬し、

各半導体企業にてトランジスタを試作

(昭和30年)

47歳

ビルマ国政府の依頼により、同国で石炭の開発調査を実施

ビルマ国政府の依頼により、現地にて2ヶ月間、石炭の開発調査及び企画を実施。

前年に同国と日本が締結した、太平洋戦争による役務賠償の第一号であった。

ビルマ国のウー・チョー・ニエイン(U Kyaw Nyein)

工業相との会談(毎日新聞より)

鉄柱、カッペ導入普及により「全日本炭鉱技術会賞」を受賞

大浜炭鉱の重盛五六所長とともに、全国炭鉱技術会から「第1回全国炭鉱技術会賞」の表彰を受ける。受賞項目は「鉄柱及びカッペ導入と普及とによる採炭技術の革新」。

表彰を受ける浅井一彦(日刊工業新聞より)

国会に参考人として二度目の出席、

ゲルマニウムの医療用途について再び語る

前年の国会出席に次いで、1955年7月28日開催の国会に参考人として出席。

石炭からのゲルマニウム抽出研究状況、ドイツとフランスにおける医療用ゲルマニウムの研究状況、ゲルマニウム錯塩での今後の研究構想等について語る。

輸入ゲルマニウムの価格低下により石炭からのゲルマニウム抽出研究を中止

輸入ゲルマニウムの価格が大幅に下落したため、1952年から取り組んでいた石炭からのゲルマニウム抽出研究は中止となる。

有機・無機ゲルマニウム化合物の研究を開始

今後の研究所の研究方針について種々検討した結果、まだ十分研究されたとは言えないゲルマニウムの化学的研究をさらに進めていくことに決める。ゲルマニウム化合物について東京大学理学部、お茶の水大学理学部と共に研究を開始。

(昭和32年)

49歳

紫綬褒章(しじゅほうしょう)を受ける

発明及び各種の新技術の開発に貢献したとして、内閣総理大臣より紫綬褒章を授与される。

(昭和33年)

50歳

ビルマ国政府の依頼により、熊大・北大と調査団を組織して

再び炭田の開発調査を実施

ビルマ国政府の依頼により、1955年に引き続き、現地で炭田開発調査を実施。

石炭綜合研究所は熊本大学と北海道大学の研究者とともに調査団を組織し、現地で半年間にわたって調査に取り組む。

科学技術庁主催第一回技術士国家試験に合格

(昭和34年)

51歳

無機ゲルマニウムの放射線予防効果について確認するも、

生体への蓄積性も判明

無機ゲルマニウム(二酸化ゲルマニウム)果糖液による放射線予防効果が東京大学との共同研究で確認されたものの、骨髄、脾臓、腎臓等へ蓄積されてしまうことが判明する。

(昭和36年)

53歳

インドネシア・日本政府の依頼により、インドネシア開発に参加

インドネシア政府および日本の外務省とアジア協会から「コロンボ・プラン(コロンボ計画)」に基づく専門家として3ヶ月間出張するように依頼され、7月より現地に出張。資源開発のための技術指導と実地調査を行う。

インドネシアでの調査時に撮影

京都大学より工学博士の学位受領

12月26日付で、京都大学より工学博士の学位を受領。

提出論文は「Forschungen ueber Auswertung der Kohle(石炭の利用加工に関する研究)」。

(昭和37年)

54歳

石炭業界の不況に伴い、研究所の経営状態が悪化

1959年頃から石炭業界が凋落(ちょうらく)しはじめ、1960年の半ばからは深刻な不況状態に陥った。炭鉱企業から石炭綜合研究所に入ってくる技術料は大幅に削減されて、研究所の経営状態は悪化した。

1962年には、業務内容を転換して研究部門を縮小し、数名の所員が大学や企業へ移ることになる。この措置にもかかわらず、翌年には研究所の維持が難しくなり、私財を売ってどうにか対処する。

(昭和39年)

56歳

ゲルマニウムが多く含まれる植物について本格研究開始

この頃より、ゲルマニウムが多く含まれる植物について本格的な研究を開始。屋久島の笹に含まれているゲルマニウムの量を分析。

1965年以降も、朝鮮人参などの漢方薬、アロエ、ニンニクなどに含まれるゲルマニウムの量を分析していき、古くから健康に良いと言われている植物にゲルマニウムが多いことを発見する。

漢方薬

生体に効果を与えるための水溶性ゲルマニウムの研究に四苦八苦する

生体への効果を持たせるために、ゲルマニウムの錯塩溶液の研究を始める。

しかしながら、10年近く前から取り組んでいたゲルマニウム化合物の形態については、依然として試行錯誤が続く。生体に効果を与えるための「水に溶ける」性質という点が、非常に高いハードルであった。

(昭和42年)

59歳

燃料協会賞を受賞

本邦炭(日本炭)組織に関する研究による功績で、他5名とともに燃料協会賞を受賞。

試行錯誤の末、

ついに水に溶ける有機ゲルマニウム(アサイゲルマニウム)を完成!

1967年時点、研究所の財政は非常に悪化していた。破産はまぬがれたものの、極度の疲労から浅井は廃人のようになってしまい、自宅で寝たきりの状態に陥る。

そのような中、ついに世界に先駆けて水溶性有機ゲルマニウムの合成を完成。石炭綜合研究所の創立時から化学系の研究を担当していた主任研究員の及川浩と、2名の補助研究員の尽力による功績であった。

病床に臥(ふ)していた浅井は、所員により合成された有機ゲルマニウムの水溶液を一片の疑いも持たずに自ら服用し、自分自身の身体でその効果と毒性・副作用がないことを確認。10日後には散歩ができるまでに回復する。

水溶性有機ゲルマニウム(アサイゲルマニウム)の粉末

(昭和43年)

60歳

浅井ゲルマニウム研究所(個人研究所)を設立し、再出発

水溶性ゲルマニウムの研究のため、東京都調布市に私設の研究・製造拠点を設置(本格的な研究活動は1969年以降)。

日本化学会にて有機ゲルマニウムの合成法を発表

石炭綜合研究所として、日本化学会第21年会にて有機ゲルマニウムの合成法を発表。

財団法人石炭綜合研究所を解散

1945年に創立した研究所を解散。これまで浅井は、石炭技術による祖国復興、興隆する半導体産業への貢献、そして水溶性の有機ゲルマニウムによる人類救済をビジョンとして掲げていたが、高度経済成長期以降の日本の風潮との相容れなさに、戸惑う心境でもあった。

この日本の資本主義経済、営利主義経済の機構に入って生活している人々の思想と、人類救済をビジョンとする一科学者が、自分の精神の座標軸をどこに置いたらよいか、ただ迷うのみである。

(『ゲルマニウムと私』より)